| 虚阁网 > 傅斯年 > 战国子家叙论 | 上页 下页 |

| 七 论墨家之反儒学 |

|

|

|

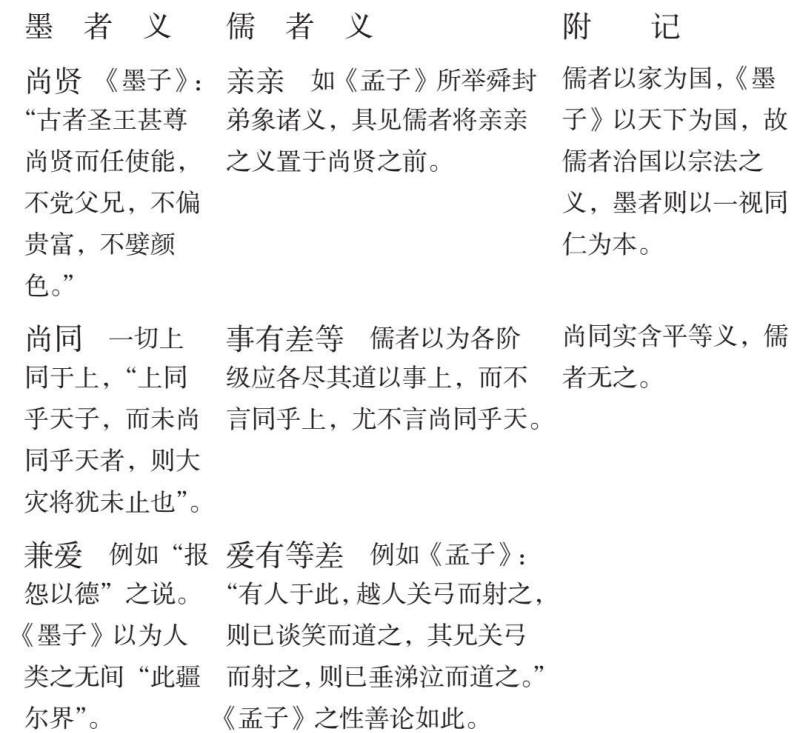

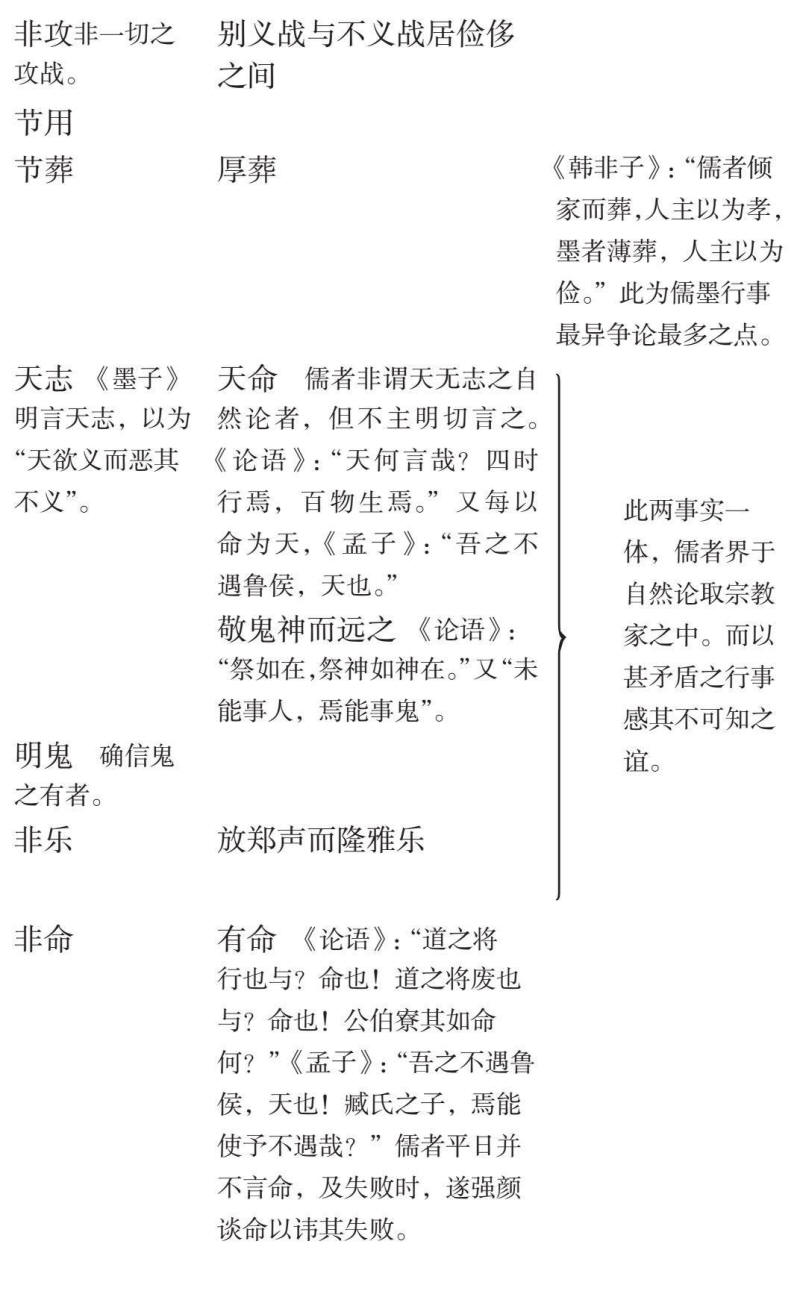

在论战国墨家反儒学之先,要问战国儒家究竟是怎个样子。这题目是很难答的,因为现存的早年儒家书,如《荀子》《礼记》,很难分那些是晚周,那些是初汉,《史记》一部书中的儒家史材料也吃这个亏。只有《孟子》一部书纯粹,然孟子又是一个“辩士”,书中儒家史料真少。在这些情形之下,战国儒家之分合,韩非所谓八派之差异,竟是不能考的问题。但他家攻击儒者的话中,反要存些史料,虽然敌人之口不可靠,但攻击人者无的放矢,非特无补,反而自寻无趣;所以《墨子》《庄子》等书中非儒的话,总有着落,是很耐人寻思的。 关于战国儒者事,有三件事可以说几句: 一、儒者确曾制礼作乐,虽不全是一个宗教的组织,却也是自成组织,自有法守。三年之丧并非古制,实是儒者之制,而儒者私居演礼习乐,到太史公时还在鲁国历历见之。这样的组织,正是开墨子创教的先河,而是和战国时一切辩士之诸子全不同的。 二、儒者在鲁国根深蒂固,竟成通国的宗教。儒者一至他国,则因其地而变,在鲁却能保持较纯净的正统,至汉而多传经容礼之士。所以在鲁之儒始终为专名,一切散在列国之号为儒者,其中实无所不有,几乎使人疑儒乃一切子家之通名。 三、儒者之礼云乐云,弄到普及之后,只成了个样子主义mannerism,全没有精神,有时竟像诈伪。荀卿在那里骂贱儒,骂自己的同类,也不免骂他们只讲样子,不管事作。《庄子·外物》篇中第一段形容得尤其好: 儒以《诗》《礼》发冢。(王先谦云:“求诗礼发古冢。”此解非是。下文云,大儒胪传,小儒述《诗》,犹云以《诗》《礼》之态发冢。郭注云:“诗礼者,先王之陈迹也。苟非其人,道不虚行。故夫儒者乃有用之为奸,则迹不足恃也。”此解亦谓以《诗》《礼》发冢,非谓求《诗》《礼》发冢。)大儒胪传曰:“东方作矣,事之若何?”小儒曰:“未解裙襦,口中有珠。《诗》固有之曰:‘青青之麦,生于陵陂。生不布施,死何食珠为。’”接其鬓,压其,儒以金椎控其颐,徐别其颊,无伤口中珠! 这是极端刻画的形容,但礼云乐云而性无所忍,势至弄出这些怪样子来的。 墨子出于礼云乐云之儒者环境中,不安而革命,所以墨家所用之具全与儒同,墨家所标之义全与儒异。儒者称《诗》《书》,墨者亦称《诗》《书》;儒者道《春秋》,墨者亦道《春秋》(但非止鲁《春秋》);儒者谈先王、谈尧舜,墨者亦谈先王、谈尧舜;儒者以禹为大,墨者以禹为至;儒墨用具之相同远在战国诸子中任何两家之上。然墨者标义则全是向儒者痛下针砭,今作比较表如下:   就上表看,墨者持义无不与儒歧别。其实逻辑说去,儒墨之别常是一个度的问题。例如儒者亦主张任贤使能者,但更有亲亲之义在上头;儒者亦非主张不爱人,如魏牟杨朱者,但谓爱有差等;儒者亦非主战阵,如纵横家者,但还主张义战;儒者亦非无神无鬼论者,但也不主张有鬼。乐葬两事是儒墨行事争论的最大焦点,但儒者亦放郑声,亦言“礼与其奢也宁俭,丧与其易也宁戚”。然而持中者与极端论者总是不能合的,两个绝相反的极端论者,精神上还有多少的同情;极端论与持中者既不同道,又不同情,故相争每每最烈。儒者以为凡事皆有差等,皆有分际,故无可无不可。在高贤尚不免于妥协之过,在下流则全成伪君子而已。这样的不绝对主张,正是儒者不能成宗教的主因,虽有些自造的礼法制度,但信仰无主,不吸收下层的众民,故只能随人君为抑扬,不有希世取荣之公孙弘,儒者安得那样快当的成正统啊! |

| 虚阁网(Xuges.com) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |